«Entre Sombras y Silencios: Una Reflexión Crítica sobre el Pasado para Iluminar el Futuro de Argentina»

En este 24 de marzo, cuando Argentina se detiene para reflexionar sobre el oscuro aniversario del golpe de Estado de 1976, es imposible no considerar las complejidades y las múltiples capas que confluyeron para llevar al país a uno de sus momentos más trágicos. Con una perspectiva aguda y analítica, nos adentramos en una revisión de los eventos y las dinámicas que no solo precedieron, sino que de alguna manera, moldearon el escenario para el advenimiento de la dictadura.

Una mirada detenida a Montoneros revela no solo la existencia de un grupo guerrillero en busca de cambios radicales a través de la violencia, sino también subraya la intensidad de una época marcada por la polarización extrema y la convicción, en sectores de la sociedad, de que era posible una remodelación profunda de la estructura social y política argentina mediante la lucha armada. Sin embargo, este análisis debe ir más allá de la mera condena o glorificación de sus acciones; es crucial entender cómo Montoneros, y grupos similares, se convirtieron en actores determinantes en el preludio de la tragedia nacional, reflejando una mayor tendencia global hacia el enfrentamiento ideológico que caracterizó la Guerra Fría.

El asesinato de José Ignacio Rucci, lejos de ser un episodio aislado, se erige como un símbolo de la descomposición del tejido social y de la escalada de violencia que permeó todos los estratos de la Argentina de aquel entonces. Este crimen, presuntamente perpetrado por Montoneros, no solo cobró la vida de un líder sindical estrechamente aliado a Perón, sino que también evidenció el profundo cisma dentro del peronismo y anticipó un ciclo de represalias y violencias que apenas comenzaba a desplegarse.

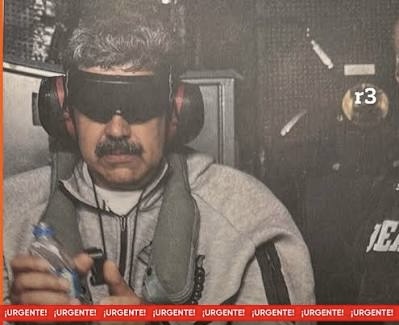

Al evaluar las actividades de la Triple A, es indispensable considerarlas no simplemente como actos de represión en sí, sino como manifestaciones de una estrategia más amplia de terrorismo de Estado que buscó erradicar todo vestigio de oposición, configurando el terreno para las prácticas sistemáticas de desaparición y tortura que marcarían la dictadura. Este período oscuro, sin embargo, es también reflejo de una dinámica global en la que diversas naciones experimentaron formas de violencia política y represión estatal como métodos para asegurar el control y la estabilidad.

Desde esta óptica, el desafío para quienes analizamos estos eventos radica en intentar desentrañar no solo el tejido de acciones y reacciones, sino también el contexto más amplio en el que se inscriben estas dinámicas. La invocación de la memoria y la justicia en este día simbólico debe acompañarse de un esfuerzo por comprender la complejidad de los procesos históricos que llevaron al país a ese trágico momento, así como los legados que estos procesos han dejado en la sociedad argentina contemporánea.

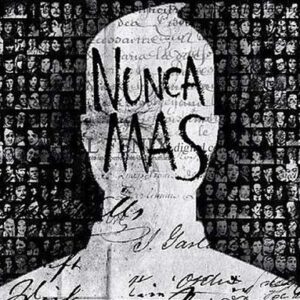

En consecuencia, este 24 de marzo nos llama no solo a recordar y honrar a las víctimas de la dictadura, sino también a ejercitar una reflexión crítica sobre las condiciones que propiciaron tal período de represión. Este ejercicio no busca asignar culpas de manera simplista, sino entender las causas profundas para, idealmente, evolucionar hacia un futuro donde el diálogo y el respeto por la diversidad de opiniones sean la norma y no la excepción. En este empeño, el papel del analista, del periodista y, por supuesto, del ciudadano, es crucial para construir una memoria colectiva que sirva como cimiento para una Argentina más justa y democrática.