Por Martin Francolino, Abogado Especialista en Derecho Penal.

El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un fallo unánime que revocó la condena de cuatro años y seis meses de prisión impuesta a Dani Alves por un delito de agresión sexual, absolviéndolo de los cargos. Este caso, que ha captado la atención pública y mediática en España y más allá, plantea cuestiones fundamentales sobre la valoración de la prueba, el principio de presunción de inocencia y los límites del sistema penal en delitos de violencia sexual. Desde una perspectiva penal rigurosa este análisis desentraña las implicancias del fallo, explora las opciones legales que se abren para Alves tras esta resolución y aborda, en un apartado especial, el caso de Juan Darthés y la problemática de condenas en delitos sexuales sin pruebas suficientes.

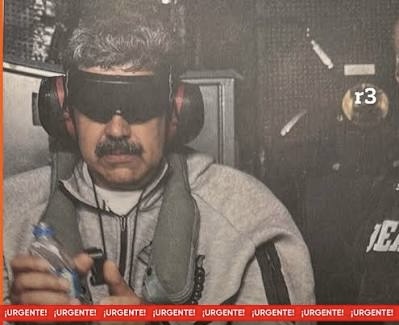

Dani Alves, exfutbolista de renombre internacional, fue acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton en Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión, aplicando la atenuante de reparación del daño por el depósito de 150.000 euros como indemnización. La sentencia inicial dio plena credibilidad al relato de la víctima, considerando probado que Alves actuó con violencia y sin consentimiento, en línea con la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como «Ley del Solo Sí es Sí». Sin embargo, el TSJC, al resolver el recurso de apelación, revocó esta decisión, argumentando insuficiencias probatorias y falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante, lo que llevó a un fallo absolutorio.

El núcleo del razonamiento del TSJC radica en la aplicación estricta del principio in dubio pro reo y la exigencia de una prueba de cargo suficiente para superar la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española. El tribunal señaló que el relato de la denunciante, único sustento principal de la acusación tras descartarse elementos corroborantes concluyentes, presentaba «déficits valorativos» e inconsistencias que impedían sostener la condena. En particular, se destacó que las grabaciones de video no respaldaban plenamente la versión de la víctima en los momentos objetivamente verificables, lo que introdujo un «elemento de incerteza» en la hipótesis acusatoria.

Este fallo refleja una postura clásica del derecho penal liberal: la condena no puede descansar exclusivamente en la declaración de la víctima si esta no está acompañada de pruebas periféricas robustas que disipen toda duda razonable. Zaffaroni, en su obra Derecho Penal: Parte General, subraya que el sistema penal debe operar como un límite al poder punitivo del Estado, evitando que la presión social o la gravedad del delito desplacen las garantías procesales. En este sentido, el TSJC parece haber priorizado la objetividad probatoria sobre la tendencia contemporánea de dar un peso preponderante al testimonio de la víctima en delitos sexuales, una práctica que, aunque busca proteger a las personas vulnerables, puede colisionar con el estándar de certeza exigido en el proceso penal.

El fallo también pone en tela de juicio la aplicación de la «Ley del Solo Sí es Sí», que redefinió los delitos sexuales en España centrando el consentimiento como elemento clave. Si bien la norma no altera explícitamente los criterios de valoración de la prueba ni otorga una presunción de veracidad automática a la víctima, su espíritu protector pudo haber influido en la sentencia inicial de la Audiencia de Barcelona. El TSJC, al revocar esa decisión, reafirma que el consentimiento debe probarse o desmentirse con evidencia concreta, no con suposiciones derivadas del contexto o del comportamiento previo de las partes.

La absolución de Alves no solo tiene repercusiones legales, sino que también reaviva el debate sobre la eficacia del sistema judicial español en casos de violencia sexual. Desde una perspectiva crítica, podría interpretarse como un retroceso en la lucha contra la impunidad en estos delitos, especialmente en un contexto donde las víctimas enfrentan barreras estructurales para denunciar y ser creídas. Sin embargo, desde el garantismo penal, el fallo es una advertencia contra el riesgo de instrumentalizar el derecho penal como herramienta de condena automática, sacrificando la certeza en favor de la presión social o política.

El TSJC, al enfatizar las «insuficiencias probatorias», también pone de manifiesto las dificultades prácticas de probar delitos cometidos en entornos privados, donde la evidencia física o testimonial directa suele ser escasa. Esto plantea un desafío para el legislador y los operadores judiciales: cómo equilibrar la protección de las víctimas con el respeto irrestricto a las garantías del acusado.

Tras la absolución, Dani Alves se encuentra en una posición jurídica favorable, pero el proceso no ha concluido definitivamente, ya que la sentencia del TSJC no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía o la acusación particular. Las posibles acciones que Alves y su defensa podrían emprender son por ejemplo la Consolidación de la Absolución: Si ninguna de las partes recurre, o si el Tribunal Supremo confirma el fallo del TSJC, Alves quedará definitivamente absuelto. En este escenario, no enfrentará más consecuencias penales por este caso, y las medidas cautelares (como la libertad provisional bajo fianza) quedarán sin efecto de manera permanente.

Reclamo de Indemnización por Prisión Preventiva: Alves estuvo en prisión preventiva durante 14 meses, desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, cuando salió tras pagar una fianza de un millón de euros. Conforme al artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tiene derecho a solicitar una indemnización al Estado por el tiempo de privación de libertad indebida, siempre que se acredite que sufrió un daño injusto y que la absolución no se deba a un tecnicismo procesal, sino a la inexistencia del hecho o su no participación. La cuantía dependerá de factores como el impacto económico, personal y reputacional, y podría ser significativa dado su perfil público y el tiempo transcurrido en prisión.

Acciones Civiles por Daños y Perjuicios: Alves podría iniciar una demanda civil contra quienes considere responsables de daños a su honor o imagen, como medios de comunicación o particulares que hayan difundido información lesiva durante el proceso. Sin embargo, esta vía enfrenta el obstáculo de la libertad de expresión y el interés público del caso, lo que podría limitar su éxito.

Gestión de la Reputación Pública: Aunque legalmente absuelto, el estigma social persiste. Alves podría optar por una estrategia extrajudicial, como declaraciones públicas o acciones simbólicas, para intentar restaurar su imagen, aunque esto escapa del ámbito estrictamente jurídico.

Preparación para un Eventual Recurso: Si la Fiscalía o la acusación particular recurren en casación ante el Tribunal Supremo, Alves y su defensa deberán centrarse en robustecer los argumentos del TSJC, enfatizando la falta de prueba concluyente y la correcta aplicación del principio de presunción de inocencia. El Supremo revisaría únicamente cuestiones de derecho, no de hecho, lo que limitaría el análisis a posibles errores en la interpretación normativa o vulneraciones procesales.

El Caso de Juan Darthés y la Problemática de Condenas Sin Pruebas en Delitos Sexuales

Un caso paradigmático que merece atención en este contexto es el de Juan Darthés, actor argentino condenado en diciembre de 2024 por el delito de estupro en Brasil, en un proceso iniciado por la denuncia de la actriz Thelma Fardin por hechos ocurridos en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45. Darthés fue sentenciado a seis años de prisión en régimen abierto tras un juicio que generó amplio debate sobre la valoración de la prueba en delitos sexuales y el riesgo de condenas basadas en evidencia limitada.

En el caso de Darthés, la condena se sustentó principalmente en el testimonio de la víctima, respaldado por pericias psicológicas que acreditaron secuelas compatibles con abuso sexual, pero sin pruebas físicas directas debido al tiempo transcurrido (más de una década). La defensa argumentó que la ausencia de corroboración material y las inconsistencias temporales debían haber conducido a la absolución, invocando el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal consideró que el relato de Fardin cumplía con los criterios de credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia, estándares establecidos por la jurisprudencia para valorar testimonios en delitos sexuales.

Este caso ilustra una tendencia preocupante en algunos sistemas judiciales: la posibilidad de condenas en delitos sexuales basadas casi exclusivamente en la declaración de la víctima, especialmente en contextos donde la falta de pruebas materiales es inevitable por el paso del tiempo o la naturaleza privada del hecho. En España, el Tribunal Supremo ha admitido que el testimonio de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre que cumpla con tres requisitos: credibilidad subjetiva (ausencia de móviles espurios), credibilidad objetiva (coherencia con elementos periféricos) y persistencia en la incriminación (consistencia a lo largo del proceso). Sin embargo, esta doctrina ha sido criticada por su potencial para generar condenas injustas, especialmente en casos mediáticos donde la presión social puede influir en la percepción judicial.

La comparación entre Alves y Darthés es reveladora. Mientras el TSJC priorizó la falta de corroboración objetiva para absolver a Alves, el tribunal brasileño dio preeminencia al impacto psicológico documentado en Fardin, aun sin evidencia física. Esto pone de manifiesto las tensiones entre el garantismo penal, que exige certeza más allá de toda duda razonable, y las demandas sociales de justicia para las víctimas de violencia sexual, que a menudo carecen de medios probatorios inmediatos. En este sentido, muchos casos sin pruebas materiales suficientes han resultado en condenas a hombres, lo que plantea el riesgo de errores judiciales. Por ejemplo, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en España, en 2021, el 16% de las denuncias por delitos sexuales culminaron en condenas, pero un 40% se archivaron por falta de pruebas, reflejando la dificultad de equilibrar ambos principios.

Estas situaciones evidencian la necesidad de un derecho penal mínimo, que evite la expansión del poder punitivo en aras de satisfacer expectativas sociales o políticas. La absolución de Alves y la condena de Darthés son dos caras de la misma moneda: la primera refuerza las garantías individuales; la segunda, la protección de las víctimas, pero ambas subrayan la fragilidad del sistema cuando la prueba es escasa. Para los acusados, esto implica que, en ausencia de un estándar probatorio claro y uniforme, el resultado puede depender más del contexto judicial y mediático que de la solidez de las evidencias.

El caso de Dani Alves, junto con el de Juan Darthés y otros similares, encapsula la tensión inherente al derecho penal moderno: la necesidad de proteger a las víctimas de violencia sexual frente a la obligación de garantizar un proceso justo al acusado. El fallo del TSJC en el caso Alves es un recordatorio de que el poder punitivo debe ser contenido por principios como la mínima intervención y la máxima certeza. Sin embargo, el caso Darthés y la posibilidad de condenas sin pruebas contundentes invitan a reflexionar sobre cómo el sistema puede adaptarse para no desincentivar las denuncias ni perpetuar la desconfianza de las víctimas, sin sacrificar las garantías fundamentales.

Para Alves, la absolución marca el fin de una etapa penal, pero no necesariamente el cierre de sus desafíos legales y personales. Su futuro dependerá tanto de las decisiones de las partes acusadoras como de su capacidad para navegar las consecuencias extrajudiciales de un caso que ha trascendido las aulas de justicia para instalarse en el debate público. En este sentido, el derecho penal, como herramienta de resolución de conflictos, muestra una vez más sus límites y su complejidad en un mundo donde la verdad judicial y la percepción social no siempre convergen.